Wenn wir sprechen oder eine Sprache lernen, sind sie immer dabei: Melodie und Rhythmus. Prosodie heißt dieses komplexe Zusammenspiel sprachlicher Faktoren zwischen Lauten, Wörtern und noch größeren sprachlichen Einheiten. Wenn dieses Zusammenspiel fehlt, klingt gesprochene Sprache im besten Fall monoton. Im schlechtesten Fall kann man sie nicht mehr verstehen. Während starke Elemente der Prosodie, also betonte Silben oder starke Akzente im Rhythmus, relativ gut erforscht sind, ist die Rolle schwacher, unbetonter Elemente bisher wenig beleuchtet. Das möchte die neue Forschungsgruppe ändern.

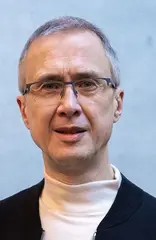

„Wir schauen uns sprachliche Einheiten an, die sonst in der Forschung eher zu kurz kommen: Elemente die unbetont oder reduziert – eben phonologisch ‚schwach‘ sind”, erklärt Prof. Dr. Frank Domahs. „Diese Elemente sind einerseits relativ schlecht wahrnehmbar, aber andererseits durchaus wichtig. Sie tragen im Deutschen z.B. oft die grammatische Information. Der Unterschied z.B. zwischen ehe und eher, Hund und Hunde oder mache und machen wird jeweils in einer unbetonten Reduktionssilbe ausgedrückt, bewirkt aber unterschiedliche Bedeutungen und grammatische Funktionen. Interessant ist auch, dass solche schwachen Elemente nicht in allen Sprachen der Welt in gleicher Weise vorkommen. Eine sich daraus ergebende Frage ist, wie z.B. ein Sprecher des Italienischen, in dem es keine Reduktionssilben gibt, mit der Herausforderung umgeht, als Deutschlernender solche Silben richtig zu produzieren und wahrzunehmen und grammatisch richtig zu verwenden. Aber auch für Kinder mit Deutsch als Muttersprache bilden die schwachen Elemente eine besondere Herausforderung beim Spracherwerb. In meinem Teilprojekt interessiere ich mich dafür, wie schwache Silben geschrieben werden. Beispielsweise kommt in den folgenden Wörtern insgesamt viermal der Buchstabe <e> vor: Lade, Leder, Laden. Er wird aber jedes Mal anders ausgesprochen. Wie schaffen Grundschulkinder es, trotzdem zu lernen, dass diese vier verschiedenen Laute alle mit dem gleichen Buchstaben geschrieben werden? Welche typischen Entwicklungsphasen durchlaufen sie dabei? Unterscheiden sich die Schreibbewegungen für die unterschiedlichen Aussprachevarianten, selbst wenn jedes Mal der gleiche Buchstabe <e> geschrieben wird? Das sind einige der Fragen, die in unserem Projekt untersucht werden sollen. Sie haben zunächst einmal Grundlagencharakter, aber auch Implikationen für die Vermittlung schriftsprachlicher Kompetenzen in der Schule.”

Die neue Forschungsgruppe vereint dafür Forschende aus verschiedenen sprachwissenschaftlichen Bereichen und setzt eine breite Palette von experimentellen Methoden ein, um die Funktionen schwacher Elemente zu untersuchen. Die Ergebnisse sollen zur besseren Bewertung theoretischer Annahmen über prosodische Systeme, Sprachentwicklung und die Rolle der Modalität sowie zur Didaktik der gesprochenen und geschriebenen Sprache beitragen.