Sammlungsbezogene Wissens- und Kulturgeschichte (auslaufend)

Der Studiengang „Sammlungsbezogene Wissens- und Kulturgeschichte“ wird zum Wintersemester 2024/25 als eigenständiger Studiengang wegen eines breiteren Reformprozesses in der Philosophischen Fakultät nicht mehr angeboten. Übergangsweise soll es interessierten Studierenden jedoch ab dem Wintersemester 2024/25 ermöglicht werden, unter den derzeitigen Bestimmungen des Masters "Geschichte transkulturell" ihr Studium auf Sammlungsstudien auszurichten.

Gegenstand des Studiums

Der Master-Studiengang Sammlungsbezogene Wissens- und Kulturgeschichte ist ein interdisziplinär und interfakultär ausgerichtetes M.A.-Programm, das sich dem Sammeln als kultureller Praxis widmet. Der Studiengang soll Studierende insbesondere für sammlungsbezogene Forschungen befähigen, gleichermaßen aber auch auf die wissenschaftliche Mitarbeit in Sammlungen z.B. in Museen, Bibliotheken oder Archiven sowie in Projekten zur Erschließung und Vermittlung von Sammlungen mit digitalen Medien vorbereiten. Die universitäre Lehre der Geschichte, Theorie und Praxis des Sammelns sowie der damit verbundenen Wissensräume wird mit unterschiedlichen Typen von Sammlungen verbunden.

Das Master-Studium bietet durch seine Ausrichtung auf die Sammlungen in Erfurt und Gotha die Möglichkeit, sowohl die Genese und Entwicklung von Sammlungen als auch die Spezifik einzelner Sammlungstypen interdisziplinär und fakultätsübergreifend zu studieren.

Die in den Studiengang einzubeziehenden Sammlungen sind im Schwerpunkt kunst-, natur-, buch- und kulturgeschichtlich ausgerichtet; hinzu kommen technikgeschichtliche Bestände. Sie decken vorgeschichtliche wie geschichtliche Zeiträume in großer Dichte und Vielfalt ab und vereinen exzeptionelle und prototypische Artificalia und Naturalia der europäischen und außereuropäischen Kultur-, Natur-, Wissens- und Wissenschaftsgeschichte.

Der Master-Studiengang zeichnet sich durch Methodenorientierung, Forschungsbezug, Lehre mit regionalen Sammlungen bzw. deren Objekten und durch Einbeziehung von Personal aus den Institutionen mit Sammlungsbezug aus.

Sammlungen

In ihrer regionalen und internationalen Rangstellung, ihrem Umfang und in der medialen Vielfalt der unterschiedlichen Sammlungsarten und Objektgruppen stellen die Sammlungen in Erfurt und Gotha einen einmaligen wie repräsentativen Fundus für objektzentrierte und forschungsorientierte Lehre dar. Sie weisen eine Vielfältigkeit auf, welche ein breit gefächertes, mehrdimensionales Lernen am Original ermöglicht.

Die besondere Spezifik der heute an ihrem Entstehungsort auf Schloss Friedenstein befindlichen Gothaer Sammlungen liegt in ihrem unmittelbaren genetisch-historischen Zusammenhang und ihrem jahrhundertelangen Fortbestehen begründet. Die historisch bedingte Netzwerkstruktur soll mit dem Studiengang sichtbar gemacht werden und verleiht ihm ein einzigartiges Profil. Für die inhaltliche Konzeption des Studiengangs sind die ursprünglichen Sinn- und Verweisungszusammenhänge besonders fruchtbar, insofern sie Strukturen und Funktionen anderer Sammlungstypen kontrastiv gegenüberstehen.

Unsere Sammlungen im Überblick

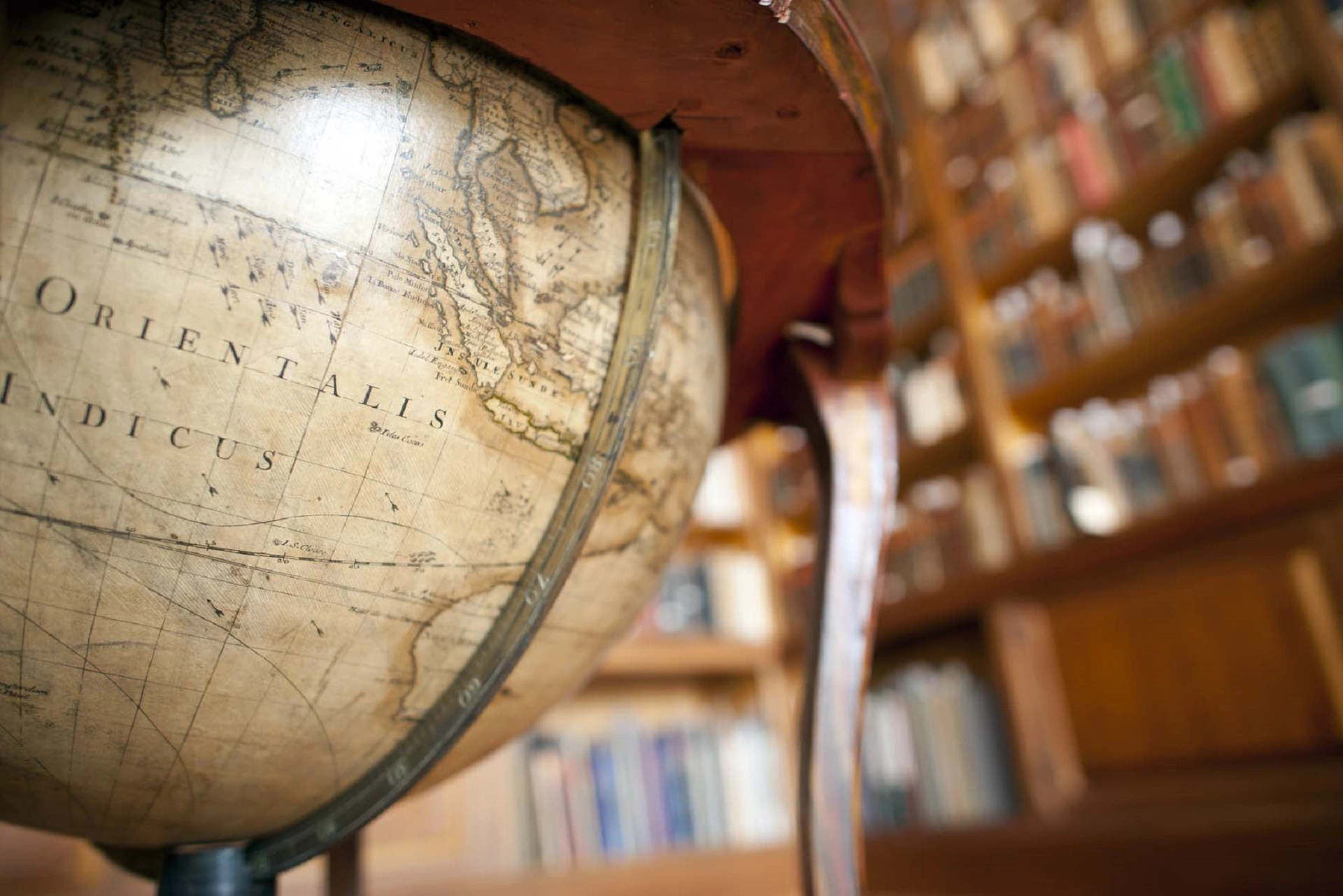

Die Sammlung Perthes Gotha (Forschungsbibliothek Gotha der Universität Erfurt) wurde 2003 vom Freistaat Thüringen mit Unterstützung der Kulturstiftung der Länder erworben und in die Forschungsbibliothek Gotha integriert. Die Sammlung umfasst 185.000 Karten, rund 3.500 Schulwandkarten, 120.000 Bände einer Verlagsbibliothek, 800 laufende Meter Archivalien, 1.650 Kupferplatten und ein Bildarchiv.

Das namensgebende Unternehmen, der Justus Perthes Verlag Gotha, war einer der international marktbeherrschenden Protagonisten der Sammlung, Auswertung und Verbreitung geographischen Wissens. Seine Sammlungen stellen ein singuläres Archiv der Erforschung der Entdeckung und Kartierung der Erde im 19. und 20. Jahrhundert dar. Sie überliefern einen einzigartigen Fundus zur europäischen Verlags- und Buchhandelsgeschichte, Wirtschafts- und Technikgeschichte, Wissenschafts-, Kultur- und Bildgeschichte von der Aufklärung bis zum Ende des 20. Jahrhunderts.

Die Bibliotheca Amploniana gilt heute als die größte noch weitgehend geschlossen erhaltene Sammlung eines spätmittelalterlichen Gelehrten. Amplonius Rating (1363/65 – 1435) aus Rheinberg am Niederrhein stiftete 1412 die für damalige Verhältnisse sehr große Zahl von 633 Handschriftenbände an das ebenfalls von ihm ins Leben gerufene Collegium Amplonianum an der alten Erfurter Universität. Infolge späterer Zuwächse enthält die Amploniana heute 979 Handschriftenbände und etwa 1800 Druckwerke der Frühen Neuzeit.

Die Schwerpunkte der Sammlung liegen in den Gebieten Theologie, Philosophie und Medizin. Die ältesten Manuskripte stammen aus dem ersten Jahrtausend unserer Zeit. Die Entwicklung der mittelalterlichen Medizin oder der Aristotelesrezeption können hier an außergewöhnlichen und einzigartigen Textzeugen nachvollzogen werden. Die Sammlung ermöglicht insbesondere für die Zeit des 12. bis 15. Jahrhunderts einen tiefen Einblick in die spätmittelalterliche Wissens- und Gelehrtenkultur. Neben der Amploniana im engeren Sinne umfasst das so genannte Depositum Erfurt noch mehr als 40.000 Drucke der Jahre 1500 – 1800, u.a. die Bibliotheken der beiden kurmainzischen Statthalter zu Erfurt Philipp Wilhelm von Boineburg und Carl Theodor von Dalberg sowie Büchersammlungen der aufgelösten Erfurter Klöster.

Die Sammlung Teufel mit ihren Sammelgebieten Geschichte, Judaica, Bohemica, Bavarica, Literatur, Kunst und Musik, aber auch Humor wurde der Universität Erfurt von Herrn Dr. Helmut Teufel und seiner Ehefrau Helena Teufel im Dezember 1997 geschenkt. Die wissenschaftliche Bibliothek umfasste zum damaligen Zeitpunkt ca. 50.000 Bände.

Geschenkt wurden der Universität auch jene Medien, die das Ehepaar zukünftig erwerben würde. Eine vergleichbare Sammlung lässt sich durch Kauf kaum zusammenstellen; sie umfasst beispielsweise die Handschriften des Komponisten Otto Fiebach, Literatur in tschechischer Sprache, aber auch Veröffentlichungen zahlreicher Schriftsteller aus Böhmen und Mähren.

Externe Sammlungen im Überblick

Die Naturkundlichen Sammlungen der Stiftung Schloss Friedenstein gehen ebenfalls aus den herzoglichen Kunstkammerbeständen hervor und stellen eine der ältesten Sammlungen ihrer Art in Deutschland und die größte in Thüringen dar. Über 300 Jahre alte Stücke aus den Anfängen des Herzoglichen Kunst- und Naturalienkabinetts gehören heute zu den wertvollsten Sammlungsobjekten. Die Gothaer Kunstkammer-Bestände stellen ein authentisches Zeugnis für die universalgeschichtlichen Bestrebungen der späten Renaissance dar. Der Bestand umfasst Fossilien (Ursaurier), eine historische Conchylien- und Mineralsammlung, eine Insektensammlung, Tierpräparate (u. a. zur Tierwelt der Antarktis) sowie Zeugnisse zur Biodiversität des Thüringer Waldes seit dem 19. Jahrhundert.

Das Historische Museum der Stiftung Schloss Friedenstein (bisher Museum für Regionalgeschichte und Volkskunde) bewahrt und erweitert eine umfangreiche Sammlung zur Geschichte und Kultur des Gothaer Landes. Sie gehört zu den bedeutendsten kulturgeschichtlichen Sammlungen in Thüringen mit Einzelexponaten von internationalem Rang.

Gegründet wurde das Historische Museum 1928 durch den Verein für Gothaische Geschichte und Altertumsforschung. Es erhielt sein Domizil im Westturm des Schlosses Friedenstein und verfügt neben seinem Bestand an Gemälden und Kunsthandwerk über einen kartographischen Bestand (vor allem mit herausragenden Zeugnissen der Kartenherstellung des 19. / 20. Jahrhunderts), eine Musikinstrumenten- und historische Fotosammlung.

Das Thüringische Staatsarchiv Gotha als heute unmittelbar dem Land Thüringen unterstellte Institution erwächst aus dem nach 1640/41 gegründeten Geheimen Archiv der Gothaer Herzöge. Nach der Gründung des sächsisch-ernestinischen Herzogtums Gotha wurden Urkunden, Amtsbüchern und Akten aus dem Gemeinschaftlichen Hauptarchiv des Sachsen-Ernestinischen Gesamthauses in Weimar übernommen.

Das Geheime Archiv war im Wesentlichen Registratur des Geheimen Rates, der obersten Regierungsbehörde des Herzogtums. Das Archiv umfasst in seinem historischen Kernbestand das administrative Schriftgut des Herzoghauses und der ihm seit 1920 nachfolgenden staatlichen Behörden Thüringens sowie der im Bereich des Herzogtums liegenden säkularisierten mittelalterlichen geistlichen Einrichtungen. Das Archiv bewahrt zentrale Zeugnisse für die Erwerbungs- und Sammlungspolitik der Gothaer Herzöge und den Auf- und Ausbau der herzoglichen Sammlungen auf Schloss Friedenstein.

Karrierechancen

Unsere Absolvent*innen arbeiten in folgenden Berufsfeldern:

- in Wissenschaft und Forschung,

- in Museen,

- in Digitalisierungsprojekten.

Details zum Studiengang

In der jeweiligen Prüfungsordnung finden Sie wichtige Informationen zu den Studienzielen und -inhalten, den Sprachanforderungen, zur Gliederung des Studiums sowie den Lehreinheiten und Modulprüfungen.

Prüfungsordnung Master-Studiengang Sammlungsbezogene Wissens- und Kulturgeschichte

Das Praktikum ist Schnittstelle zwischen Universität und Arbeitswelt. Es dient dem Ziel, Theorie mit beruflicher Praxis zu verbinden, und wird für das 3. Semester empfohlen. Das Praktikum findet in einer oder mehreren Sammlungen statt. Es wird selbst gewählt, vor der Praktikumszeit mit einer*em Betreuer*in vereinbart und nach der Praktikumszeit von der Praktikumseinrichtung bestätigt.

Mögliche Praktikumseinrichtungen:

Thüringisches Staatsarchiv Gotha

Stadtmuseum Saalfeld im Franziskanerkloster

Stadtarchiv und Museum Schloss Ehrenstein Ohrdruf

Digitalisierungsteam des Museumsverbands Thüringen e.V.

Leibniz-Institut für Länderkunde

Universitätsbibliothek Leipzig: Handschriftenzentrum

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Thüringen

Museumslandschaft Hessen Kassel

...und viele mehr

Ein Auslandssemester (z.B. an der Université Paris 1 - Panthéon - Sorbonne) wird angeraten und für das dritte Semester empfohlen. Es bietet sich an, das Auslandssemester mit einem Praktikum im Ausland (z.B. in der Bibliothèque nationale in Paris) zu verbinden. Basis für das Auslandssemester sind die bestehenden Erasmus- und Hochschul-Kooperationen der Universität Erfurt. In den nächsten zwei Jahren werden die Kooperationen im Hinblick auf die Lehre und Forschung mit Sammlungen gezielt ausgebaut. Das Internationale Büro unterstützt gern bei der Organisation des Auslandsaufenthalts.

Bewerbung

Der Studiengang „Sammlungsbezogene Wissens- und Kulturgeschichte“ wird zum Wintersemester 2024/25 als eigenständiger Studiengang wegen eines breiteren Reformprozesses in der Philosophischen Fakultät nicht mehr angeboten und es kann sich somit nicht mehr einschreiben werden. Übergangsweise soll es interessierten Studierenden jedoch ab dem Wintersemester 2024/25 ermöglicht werden, unter den derzeitigen Bestimmungen des Masters "Geschichte transkulturell" ihr Studium auf Sammlungsstudien auszurichten.

Foto Credits: Adobe Stock (Lalsstock)